フランスワインはフランス国にとって重要な産業で、そのため様々な制度を設けて品質の安定化をはかっています。

例えば格付けがなくて生産者に一任されていれば、消費者にすれば得体の知れないものが流通することになり、これではフランスワインの安全性や信頼性は望めません。

生産者からすれば面倒な仕組みかもしれませんが、格付けがしっかりと保証されることによって消費者の保護となり、それが結果として生産者の利益にもなるのです。

ここでは、フランスワインの格付けを、フランス全土で採用されるAOCとIGPに絞って説明します。

AOCとIGP以外の格付けとは、例えばブルゴーニュの格付けやボルドーの格付けなど、地域ごとにありますが、それらは各リンク先をご参照ください。

(ただしブルゴーニュの格付けはAOCと連動するようになっています)

フランスワインの格付け

歴史をざっくりと理解しよう

前述しましたようにフランスワインはAOCとIGPによって全土に規制がなされています。

規制をする、ということはフランスワインの生産者や消費者の権利や自由を縛るということでもありますので、なんの理由もなく格付けを制定するということは近代国家としてできません。

ここで格付け制定の歴史をざっくりとみてみましょう。

フランスワインは18世紀のころにはその品質の高さを近隣諸国に知られていましたが、19世紀後半のフィロキセラの出現によって壊滅状態に陥りました。

ところがこの危機をフランスワインは見事に脱します。

それまでは一部のエリート層や遺族階級しか所有できなかったブドウ畑は二束三文になり、ブルゴーニュやロワールでは、荒れ果てた畑を今度はワイン生産者が直接所有するのです(ブルゴーニュワインの歴史を参照)。

フィロキセラの対抗策としてアメリカ産台木をもちいることで解決したのちに、もともとワイン生産に優位性のあったワイン生産者は一気に注目を浴びます。

そして世界中に「ワインと言えばフランス」との評判は一気に回復し、名声をほしいままにするのです。

とっぽい人はどこにでもいつの時代にもいて、こうなると模倣品やまがい物が出回るのが世の常でしょう。

ほかの産地とブレンドしたものをボルドーと名乗ったり、なかには全く関係のないワインをシャンパーニュと名乗るワインも出てきます。

これらの商品はラベルを信頼して購入した消費者をだまそうという理論が根底にあるので、品質そのものも粗悪なものでした。

消費者からすればラベルを見てワインを選んでいるのに、ボトルの中身が違うのであれば信頼がそもそもありません。

そうなるとせっかく回復したフランスワインの名声は落ち、販売価格の下落とそれでも止まらない販売低迷に直面するのです。

日本でも同様ですが、ワインを含む酒類は国家からすれば税の収入源なのですが、フランスのワインにおける税収は日本とは比べ物になりません。

ワインの消費が冷え込み、税収が減ることは国家財政の破綻へとつながる可能性だってあるでしょう。

そこで法律で適正に規制をして消費者や生産者の保護を図ろうということになるのです。

(1931年に最初の制定法が確立されたのですが、かなりのザル法なのでここでは割愛します)

まず、1935年にAOC(APPELLATION D’ORIGINE CONTROLEE)が制定されます。

この名称は今でもあり、法律上はこのクラスが一番上ということになります。

1949年に、AOCよりも緩やかなAOVDQSが制定されましたが、ワインの品質が底上げされた結果、実態として現代のワイン流通になじまないとして2011年に廃止されます。

そして2009年に、合併されたEUによって生まれたEU法により、IGP(INDICATION GEOGRAPHIQUE PROTEGEE)が制定されるのです。

AOC

では、AOCとはどのようなものでしょうか?

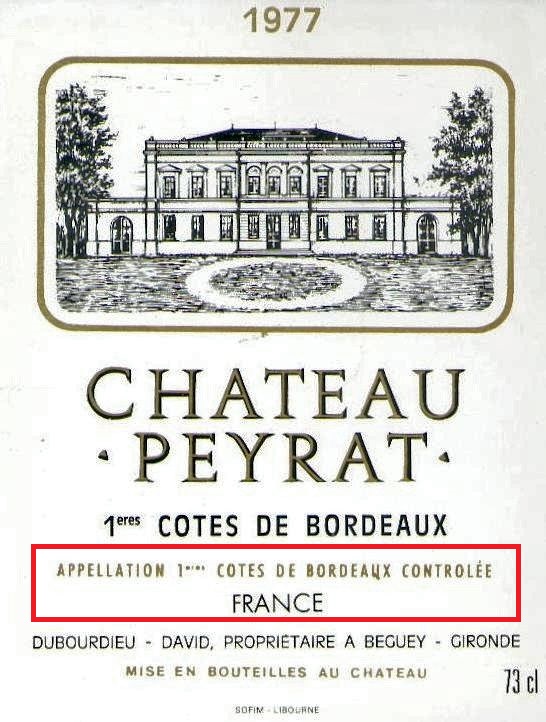

↑のラベルでは、

APPELATION 1ere COTES DE BORDEAUX CONTROLEE

と記載があります。この頭文字をとったものがAOCです。

「なんだ、AOCなのにOがないじゃないか」と思われると思いますが、OはORIGINE、つまりそれぞれの区画の名称で、この場合は1ere COTES DE BORDEAUXのことを指します。

AOCはもともと1935年にフランス国の法律で制定されましたが、2008年のEU法でAOPとして登録されました。

AOPはEU法での呼び名で、AOCはAOPの一部ですが、現在でもフランスワインの格付けと言えばAOCが主流です。

前述のようにこの法律の趣旨は消費者保護で、消費者を保護する=生産者保護となるという構図になっています。

・使用するブドウ品種

・ha当たりの収穫量

・最低アルコール度数

・最高アルコール度数

・醸造法

・栽培法

・官能テスト(利き酒)

などにワインごとに基準を設け、すべてに合格しないとAOCとして認められません。

フランスのワイン法の成功によって近隣各国が類似の法律を制定しています。

ただしドイツは似て非なる制度で、アメリカおよびオーストラリアやカナダなどのニューワールドの規制は全く制度は似ていません。

AOCの特徴

AOCの特徴は、制定する区画が狭くなればなるほど基準が厳しくなるところにあります。

例えばブルゴーニュであれば広範囲から狭い範囲の順で、

ACブルゴーニュ→ジュヴレシャンベルタン→シャンベルタンクロドベーズ

ボルドーであれば

ACボルドー→メドック→マルゴー

のようなヒエラルキーができています。

そして、広範囲なAOCほど基準は緩く、狭いものほど厳しくなるのです。

IGP

次にIGPですが、これはもともとフランス法でVDP(VIN DE PAY)と呼ばれていたものが移行した制度で、地酒の意味です。

もともとVDPは153ありましたが、さすがに細かく分類されすぎていてわからないという批判から、制度の移行に伴いIGPは半分の75となりました。

AOCよりも規制は緩やかで、その地方の特性を生かした気軽なワインと考えていいでしょう。

日本で流通するほとんどのフランスワインはAOCで、IGPはほとんど目にすることはありません。

ワインブックススクールのお知らせ

ワインブックスメディアは、ワインブックススクール(WBS)が運営しています。

WBSは月額2200円のみ。ソムリエ・ワインエキスパート試験合格の可能性を最大化します。

オンラインなので、いつでもどこでも誰でも参加できます。

これを機会にご利用ください。

【月額月額5000円以下の店舗向けソムリエサービス】

ワインブックスのAIソムリエサービスはこちら→