クリュ(CRU)は、フランス語で「級」「畑」という意味ですが、言葉が独り歩きしてしまい、ワイン用語では定まった使われ方がしていません。

一般論として、フランスでは畑ごとに階級が分かれていて、それがワインの価格に大きな影響を与えます。

日本の平等意識では考えられないことですが、国家が畑ごとに「ここは1級、ここは2級」と格付けを与えるのです。

その畑や階級のことをクリュと呼んでいます。

クリュとは?

グランクリュ

では、具体的に上から順にクリュを見てみましょう。

一番上はグランクリュといって、「偉大なクリュ」という意味です。

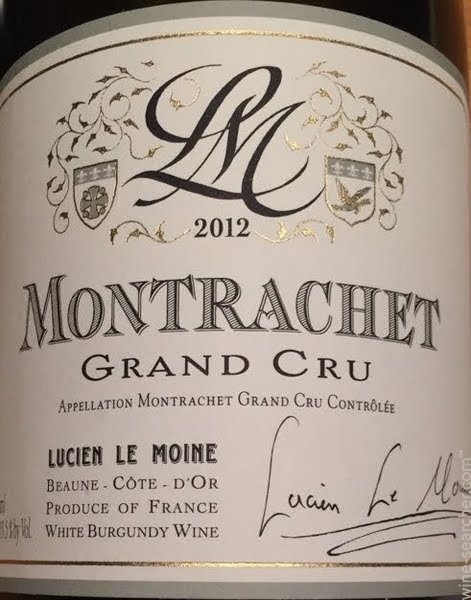

↑のエチケットではGRAND CRUとはっきりと記載があります。

つまり、グランクリュという格付けの畑で取れたブドウで生産されたワインである、ということです。

プルミエクリュ

つぎの階級は、プルミエクリュです。

プルミエクリュは、フランス語で一級畑という意味です。

これも赤枠でPREMIER CRUと記載があります。

つまり、一級畑で栽培されたブドウで造っていますという意味です。

ワインのことをあまり知らないと、一級畑であれば、一番上じゃあないかと考える人は多いと思いますが、実際には格付け的には上から2番目です。

その他のクリュと注意点

クリュは、主だったものはグランクリュとプルミエクリュの二つですが、これ以外にもシャンパーニュではパーセントで格付けをしていたり、地方独自のクリュも存在します。

また、クリュと名がつくと、それだけでいいワインのような気がしてしまう心理を利用してワイン名や表題にクリュと表記のあるワインも見かけます。

これは経験上の話なのですが、ブルゴーニュとシャンパーニュ以外の地域のワインでクリュとラベルに表記をしてあるものは、こういった下心がどこかに垣間見えるもので、品質とは別個のものだと考えています。

また、ブルゴーニュやシャンパーニュでも、もともとの格付けは下でも、栽培努力や醸造の技術でいくらでもいいワインを造ることは可能です。

後述しますが格付けはメリットとデメリットがあるので、しっかりと把握をしないと最悪な場合差別につながります。

クリュ(格付け)のメリットとデメリット

あまり検討されていませんが、フランスは国家が積極的にワイン産業の普及にとりくみ、クリュやシャトーのように格付けを保証することも見受けられます。

ソムリエ業界やワイン業界でも、なぜか国家が格付けをすることによるメリットとデメリットは論じられていませんが、前述したように格付けは慎重に論じないと最悪な場合差別につながります。

メリットとしては、消費者からすれば品質のレベルがわかりやすく、その結果購買動機につながりやすいというのが一番でしょう。

また、ざっくりとした全体像がわかりやすければマスコミも取り上げやすいですし、それがさらに消費拡大につながるということも考えられます。

一方、デメリットとしては、格付けがあることで貧富の差がうまれやすく、新規参入がしづらいということが考えられます。

例えば、グランクリュの畑であればそれだけで信頼がありますので、設備投資も積極的に行えます。

しかし、逆にそうでない畑の場合は生産者にどれだけ情熱があっても認められづらいのは想像しやすいでしょう。

ボルドーのシャトーと同様、クリュも頻繁には変更がありませんので、それがワインの階級社会を際立たせているのです。

私はフランスで生活していましたから身をもってわかっていますが、平等意識を前提とする日本とは比べ物にならないほどフランスは階級意識が高いので、そのあたりを押さえないと日本人の感覚とずれてしまいます。

例えば日本の国家が「あなたの酒造は2級」と格付けをして、格付けが本人の努力で確実に1級よりも上なのに何十年もほったらかされていたらどうでしょう?

私だったら怒って裁判で国家賠償を求めます。(もちろん日本でこのようなことは考えられません)

ワインは加水をしないので畑の良しあしがそのままブドウの品質に大きな影響を与えるので、畑ごとに格付けをしても問題ないように思えます。

しかし、栽培技術や醸造技術の進歩は目覚ましく、また日々の努力で下の階級のワインが品質で勝ることも、その逆も実際にあります。

親の代で勝ち取った階級で、次の代が大した努力もしないで品質を下げれば、階級も下げられるべきですし、もちろん逆もしかりでしょう。

日本のワイン業界もこの辺りのことが論じられるようになれば、より一層深みのあるものになると思いますが、皆さんはどう考えますか?

ワインブックススクールのお知らせ

ワインブックスメディアは、ワインブックススクール(WBS)が運営しています。

WBSは月額2200円のみ。ソムリエ・ワインエキスパート試験合格の可能性を最大化します。

オンラインなので、いつでもどこでも誰でも参加できます。

これを機会にご利用ください。

【月額月額5000円以下の店舗向けソムリエサービス】

ワインブックスのAIソムリエサービスはこちら→